Schiavitù in Brasile

In questo articolo verrà affrontato il tema Schiavitù in Brasile in una prospettiva ampia e dettagliata, con l’obiettivo di offrire al lettore una visione completa e aggiornata di questo argomento di interesse. Verranno analizzati vari aspetti legati a Schiavitù in Brasile, tra cui la sua origine, l'evoluzione, l'impatto attuale e le possibili prospettive future. Allo stesso modo, verranno presentati diversi punti di vista e opinioni di esperti del settore, al fine di fornire una visione completa e arricchente di Schiavitù in Brasile. Inoltre, verranno presentati casi di studio ed esempi concreti che esemplificano la rilevanza e l'importanza di Schiavitù in Brasile in diversi contesti. Attraverso questo articolo, miriamo a fornire al lettore una comprensione completa di Schiavitù in Brasile, in modo che possa approfondire la propria conoscenza e ottenere una visione ampia e dettagliata di questo interessante argomento.

La schiavitù in Brasile ebbe inizio molto prima che il primo insediamento di coloni dell'impero portoghese venisse stabilito nel 1532, in quanto vi era già l'uso istituzionalizzato tra i popoli indigeni del Brasile di asservire i membri delle tribù avversarie sconfitte in battaglia[1].

Più tardi i coloni di origine europea furono fortemente dipendenti dal lavoro indigeno, durante le fasi iniziali d'insediamento, per il mantenimento di un'economia di sussistenza. I nativi saranno molto spesso catturati grazie a spedizioni verso l'interno denominate "Bandeiras" (compiuti dai Bandeirantes). L'importazione di schiavi africani iniziò invece verso la metà del XVI secolo, ma la schiavitù delle popolazioni indigene proseguì anche per tutto il XVII e XVIII secolo.

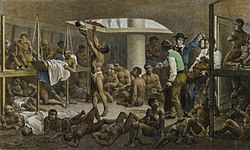

Durante l'era del commercio negriero, la tratta atlantica degli schiavi africani, la Colonia del Brasile importò più schiavi africani rispetto a qualsiasi altro paese. Si stima che 4,9 milioni di persone abbiano subito la deportazione nel periodo che va dal 1501 al 1866[2].

Fino agli inizi degli anni 1850 la maggior parte degli africani giunti sulle rive brasiliane furono costretti ad imbarcarsi partendo dagli scali marittimi - realizzati dalle compagnie commerciali europee - dell'Africa centrale e dell'Africa occidentale, soprattutto Luanda (nell'attuale Angola). Ai giorni nostri, ad eccezione della Nigeria, la più grande popolazione di origini africane vive in Brasile[3].

Il lavoro dello schiavo è stato la forza trainante della crescita economica dell'industria della canna da zucchero il quale rappresentò l'esportazione primaria della colonia portoghese dal 1600 al 1650. Le miniere di oro e diamante saranno scoperte attorno al 1690, il che scatenò un aumento massivo dell'importazione di schiavi per poter alimentare questo nuovo mercato assai redditizio. I primi sistemi di trasporto si svilupparono appositamente per servire come infrastruttura mineraria; mentre la popolazione crebbe ulteriormente a causa della forte immigrazione la quale cercò di partecipare attivamente all'estrazione di minerali preziosi.

La richiesta di schiavi non diminuì dopo il declino dell'industria mineraria avvenuto nella seconda metà del XVIII secolo. L'allevamento di bovini e la produzione di generi alimentari proliferarono a seguito del forte aumento della popolazione residente; entrambi si basarono fortemente sul lavoro schiavile: 1,7 milioni saranno importati in Brasile provenienti dall'Africa nel corso del XVIII secolo. L'ampio sviluppo del sistema di piantagione della Coffea arabica a partire dagli anni 1830 attirò ulteriormente l'espansione del commercio delle navi negriere.

L'impero del Brasile fu l'ultimo paese del mondo occidentale ad accettare l'abolizionismo; quando la schiavitù venne definitivamente abrogata nel 1888, con la Lei Áurea, circa 4 milioni di persone erano state importate dalle coste africane, il 40% del numero totale di schiavi deportati nelle Americhe.

Origini

I portoghesi rimasero coinvolti nel commercio schiavista in occasione della Reconquista della penisola iberica, liberata dal dominio musulmano dopo più di VII secoli d'occupazione, tramite l'opera di mediazione svolta dagli "Alfaqueque" (gl'incaricati, a partire dal 1441, di riscattare i cristiani fatti prigionieri di guerra e schiavizzati nel mondo musulmano)[4][5]; da persone addette al salvataggio dei portoghesi divennero a loro volta commercianti di schiavi. La tratta negriera durante questo periodo iniziale si svolse principalmente nell'odierna Mauritania e solo successivamente dalle coste degli odierni stati di Guinea, Sierra Leone, Liberia e del Nordovest della Costa d'Avorio.

I ricercatori stimano che fino a 156.000 schiavi siano stati tradotti dal 1441 al 1521 nel regno del Portogallo, nel regno di Spagna e nelle varie isole dell'Oceano Atlantico già divenute loro possedimenti. La tratta passò dal continente europeo alle Americhe intorno al 1518, divenendo presto la destinazione primaria. Nei primi tempi gli schiavi dovevano comunque passare attraverso il Portogallo per essere tassati nella loro qualità di "merce di proprietà" prima di intraprendere la via del Nuovo Mondo[6].

Inizi della schiavitù nel Brasile portoghese

La prima spedizione portoghese giunse nelle coste brasiliane nell'aprile del 1500 giudata dall'espolaratore Pedro Álvares Cabral, anche se il primo insediamento stabile non verrà stabilito fino al 1532[9]. Molto tempo prima che arrivassero gli europei e dessero l'avvio al colonialismo gruppi etnici indigeni come quelli dei Papanases, dei Guaianases, dei Tupinamba e dei Cadiueus avevano l'abitudine di schiavizzare i membri di altre tribù che venivano catturati; questi vissero e lavorarono nelle loro nuove comunità come trofei da esibire, simboli della potenza marziale della tribù vincitrice.

Alcuni finiranno con il riuscire a scappare, ma non avrebbero mai più potuto riottenere il loro precedente status all'interno della tribù di appartenenza a causa del forte stigma sociale nei confronti della schiavitù praticata dalle tribù rivali. Nel loro nuovo gruppo avrebbero avuto addirittura la possibilità di sposarsi in quanto il legame matrimoniale non faceva che accrescere il segno di accettazione e servitù.

Per gli schiavi delle tribù dedite al cannibalismo l'esecuzione per scopi cerimoniali avrebbe potuto realizzarsi in qualsiasi momento. Le altre tribù che non consumavano carne umana, in quanto tabù, utilizzavano comunque gli schiavi per il lavoro forzato, quando non imprigionati per fare da ostaggi o merce di scambio[1][10][11].

Dopo l'arrivo dei portoghesi le popolazioni native cominciarono a scambiare i loro prigionieri, invece di usarli come schiavi o cibo, in cambio di beni. In certi rari casi ebbe modo di verificarsi anche la schiavitù degli europei, come per esempio accadde al tedesco Hans Staden il quale, dopo essere stato liberato scrisse nel 1555 un libro sulle abitudini dei Tupi.

Lo sforzo di colonizzazione si rivelò essere un'impresa ardua su un continente talmente vasto; la forza lavoro servile indigena venne rapidamente rivolta alle più immediate necessità agricole. Nel 1537, tuttavia, la bolla papale Veritas Ipsa vietò di porre in stato di schiavitù i nativi americani: per impedirne l'asservimento sistematico da parte dei coloni brasiliani, i missionari della Compagnia di Gesù fondarono delle comunità agricole, chiamate riduzioni, aperte agli indigeni[12]. Divenute luoghi di rifugio, le riduzioni si trovarono sotto la costane minaccia delle incursioni finalizzate alla cattura dei nativi americani da destinare al lavoro coatto[12]. Queste spedizioni schiavististiche vennero presto conosciute col nome di "Bandeiras"[13].

I Bandeirantes furono avventurieri che penetravano costantemente verso Ovest alla ricerca di schiavi da catturare; provennero da un ampio spettro di sfondi sociali tra cui proprietari di piantagioni, commercianti, membri dell'esercito, così come anche persone di origine mista (i primi meticci) o infine dagli stessi schiavi imprigionati in precedenza[13].

Nel 1629 Antonio Raposo Tavares condusse una "Bandeiras" composta da 2.000 alleati fedeli indios, 900 meticci e 69 bianchi, con lo scopo di rinveniere metalli e pietre preziose, oltre che per catturare un buon numero di schiavi. Solo questa spedizione risultò essere responsabile della schiavitù di oltre 60.000 persone indigene[14][15][16][17][18].

La schiavitù africana si fece più comune durante la seconda metà del XVI secolo, anche se la schiavizzazione dei popoli indigeni proseguì fino al XVIII secolo inoltrato nelle campagne dell'interno. Gli schiavi indigeni rimasero difatti sempre molto più economici rispetto alle loro controparti africane, seppur soffrendo tassi di mortalità enormi a causa delle malattie importate dagli europei e fino ad allora del tutto sconosciute. Sebbene mediamente lo schiavo africano non vivesse molto più di 25 anni per colpa delle durissime condizioni di lavoro, gli schiavi indigeni raramente superarono i 21 anni d'età e rappresentarono un contributo notevole al prezzo elevato degli africani[13].

Anche se i costi degli schiavi indigeni furono più economici, non si applicò mai il sistema di "allevamento di famiglie schiave", tanto più che risultarono essere sempre disponibili sia per conquista che per compravendita attraverso il mercato; conseguentemente l'incentivo economico per mantenere le famiglie non si manifestò[19].

La schiavitù non fu esclusivamente rivolta contro i popoli indigeni del Brasile e gli africani; poiché la distinzione tra prigionieri di guerra e schiavi rimase largamente sfocata anche la sconfitta, pur in misura assai minore, di altri europei concorrenti portò alla loro schiavitù. Gli olandesi ad esempio riferirono di aver venduto dei portoghesi catturati in Brasile[20] e di usare loro stessi gli schiavi africani nel Brasile olandese[21]. Esistono anche segnalazioni di brasiliani ridotti in cattività dai Corsari barbareschi che avevano attraversato l'Oceano Atlantico[22].

Nel corso dei secoli seguenti molti schiavi liberati e discendenti di schiavi divennero a loro volta proprietari di schiavi[23]. Lo storico Eduardo França Paiva stima che all'incirca 1/3 dei proprietari di schiavi fossero costituiti da ex schiavi o da loro discendenti[24].

Confrarias e Compadrio

Le confraternite religiose cattoliche[25][26] - che includevano al loro interno schiavi sia indios che africani - furono spesso una porta in direzione della libertà, cosiccome lo fu il "Compadrio" (sistema di rete parentale, tramite cui si cercava di riscattare i familiari più stretti)[27].

XVII-XVIII secolo

La colonia del Brasile fu la principale esportatrice di canna da zucchero a livello mondiale lungo tutto il corso del XVII secolo. Dal 1600 al 1650 lo zucchero rappresentò ben il 95% dell'export totale e agli schiavi venne largamente affidato la fornitura di manodopera totalmente gratuita per far mantenere questi profitti ai piantatori europei. Si stima che 560.000 schiavi provenienti dall'Africa centrale giunsero in Brasile durante il XVII secolo; a questi va aggiunto il lavoro degli schiavi indigeni forniti dai Bandeirantes[6].

L'evoluzione della schiavitù mutò radicalmente con la scoperta di ampi depositi d'oro e diamanti nelle zone montuose di Minas Gerais poco dopo il 1690[9]. Gli schiavi cominciarono ad essere importati sempre più massicciamente dalle "Coste d'oro" portoghesi e olandesi corrispondenti agli attuali Stati del Ghana e della Guinea; un numero enorme di persone entrarono nei campi minerari[6]. Nel secolo seguente a popolazione si accrescerà grazie ai flussi migratori; Rio de Janeiro esplose così come centro di esportazione globale.

La schiavitù urbana nei nuovi centri di Rio e Salvador (Brasile) accentuò anche la domanda di schiavi. Vennero sviluppati sistemi di trasporto per la ricchezza mobile; l'allevamento di bestiame e la coltivazione di prodotti alimentari si allargarono invece dopo il declino delle industrie minerarie nella seconda metà del XVIII secolo. Tra il 1700 e il 1800 1,7 milioni di persone furono deportate in Brasile dall'Africa per poter rendere possibile questa nuova fonte di crescita economica globale[9].

XIX secolo

Nel 1819 la popolazione brasiliana sfiorò le 3,6 milioni di unità; almeno 1/3 di questi furono schiavi africani. Nel 1825 la cifra potrebbe essere stata pari al 56%[28]

Identità degli schiavi

Divisione di genere

Note

- ^ a b SOUSA, Gabriel Soars. Tratado Descritivo do Brasil em 1587

- ^ (PT) VERGONHA AINDA MAIOR: Novas informações disponíveis em um enorme banco de dados mostram que a escravidão no Brasil foi muito pior do que se sabia antes (, su Veja. URL consultato il 16 marzo 2015 (archiviato dall'url originale il 13 marzo 2015).

- ^ African Heritage and Memories of Slavery in Brazil and the South Atlantic World

- ^ Alfonso X. (King of Castile and Leon), Las Siete Partidas, Volume 2: Medieval Government: The World of Kings and Warriors (Partida II), su books.google.com, University of Pennsylvania Press, 1º gennaio 2001. URL consultato il 16 febbraio 2017. Ospitato su Google Books.

- ^ Monumenta Henricina Volume VIII – p. 78.

- ^ a b c Sweet, James H. Recreating Africa: Culture, Kinship, and Religion in the African-Portuguese World, 1441–1770. Chapel Hill: University of North Carolina, 2003. Print.

- ^ The Brazil Reader: History, Culture, Politics, su books.google.com.br, Google Books, p. 121. URL consultato il 21 settembre 2016.

- ^ Recife—A City Made by Sugar, su wol.jw.org, Awake!. URL consultato il 21 settembre 2016.

- ^ a b c Bergad, Laird W. 2007. The Comparative Histories of Slavery in Brazil, Cuba, and the United States. New York: Cambridge University Press.

- ^ Índios do Brasil, p. 112.

- ^ Katia M. Mattoso e Stuart B. Schwartz, To Be a Slave in Brazil: 1550–1888, New Brunswick, NJ, Rutgers Univ. Press, 1986, ISBN 0-8135-1154-2.

- ^ a b Lyle McAlister, Spain and Portugal in the New World, 1492-1700, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1985

- ^ a b c Thomas E. Skidmore, Brazil: Five Centuries of Change, New York, Oxford UP, 1999, ISBN 0-19-505809-7.

- ^ bandeira - Brazilian history, su britannica.com. URL consultato il 16 febbraio 2017.

- ^ bandeira - Brazilian history, su concise.britannica.com. URL consultato il 16 febbraio 2017 (archiviato dall'url originale il 28 novembre 2006).

- ^ History of Brazil - the Bandeirantes, su v-brazil.com. URL consultato il 16 febbraio 2017.

- ^ António Rapôso Tavares Archiviato il 1º settembre 2012 in Internet Archive.

- ^ Colonial Brazil: Portuguese, Tupi, etc Archiviato il 2 aprile 2009 in Internet Archive.

- ^ Degler, Carl N. "Slavery in Brazil and the United States: An Essay in Comparative History." The American Historical Review 75, no. 4 (1970): 1004-028. Accessed September 11, 2014. https://jstor.org/stable/1852267.

- ^ Allison Blakely, Blacks in the Dutch World: The Evolution of Racial Imagery in a Modern Society, su books.google.com, Indiana University Press, 22 gennaio 2001. URL consultato il 16 febbraio 2017. Ospitato su Google Books.

- ^ A Escravidão no Brasil Holandês Archiviato il 1º marzo 2014 in Internet Archive.

- ^ Longe de casa - Revista de História, su revistadehistoria.com.br. URL consultato il 16 febbraio 2017 (archiviato dall'url originale il 9 marzo 2016).

- ^ O 'bruxo africano' de Salvador Archiviato il 7 gennaio 2014 in Internet Archive.

- ^ Mitos e equívocos sobre escravidão no Brasil, su univesp.ensinosuperior.sp.gov.br. URL consultato il 16 febbraio 2017 (archiviato dall'url originale il 7 gennaio 2014).

- ^ SENHORAS DO CAJADO:UM ESTUDO SOBRE A IRMANDADE DA BOA MORTE DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

- ^ Donatários, Colonos, Índios e Jesuítas Archiviato il 10 giugno 2012 in Internet Archive.

- ^ Os compadres e as comadres de escravos:um balanço da produção historiográfica brasileira

- ^ Ferguson, p. 131.

Bibliografia

- Leslie Bethell, The Abolition of the Brazilian Slave Trade: Britain, Brazil and the Slave Trade Question, 1807–1869, Cambridge University Press, 1970, ISBN 978-0-521-07583-1.

- Robert E. Conrad, Destruction of Brazilian Slavery, 1850–1888, Berkeley, University of California Press, 1972, ISBN 0-520-02139-8.

- Niall Ferguson, Civilization – The Six Killer Apps of Western Power, London, Penguin, 2012, ISBN 978-0-14-104458-3.

- Klein, Herbert S. Klein and Francisco Vidal Luna, Slavery in Brazil (Cambridge University Press, 2010)

- Stuart B. Schwartz, Sugar Plantations in the Formation of Brazilian Society: Bahia, 1550–1835, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, ISBN 0-521-31399-6.

- Stuart B. Schwartz, Slaves, Peasants, and Rebels: Reconsidering Brazilian Slavery, Urbana, University of Illinois Press, 1996, ISBN 0-252-06549-2.

- Ana Araujo, African Heritage and Memories of Slavery in Brazil and the South Atlantic World, Cambria Press, 2015, ISBN 978-1-60497-892-6.

Voci correlate

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su schiavitù in Brasile

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su schiavitù in Brasile

Collegamenti esterni

| Controllo di autorità | LCCN (EN) sh2008111716 · J9U (EN, HE) 987007544817405171 |

|---|