Damnatio memoriae

In questo articolo esploreremo in modo approfondito il tema Damnatio memoriae, analizzando le sue origini, la sua attualità e il suo impatto su diversi ambiti della società. Damnatio memoriae ha suscitato grande interesse nel pubblico, innescando dibattiti e discussioni attorno alle sue implicazioni e conseguenze. Attraverso un approccio multidisciplinare, esamineremo tutti gli aspetti legati a Damnatio memoriae, dalla sua storia ai suoi possibili sviluppi futuri, con l'obiettivo di fornire una visione completa e aggiornata su questo argomento che tanta attenzione ha attirato negli ultimi anni.

Damnatio memoriae è una locuzione in lingua latina moderna che significa letteralmente "condanna della memoria".

Essa denota la totale e deliberata cancellazione di uno specifico individuo dalle fonti storiche, attuata con l'alterazione, abrasione o distruzione di ritratti, iscrizioni e altri documenti.

Antichità

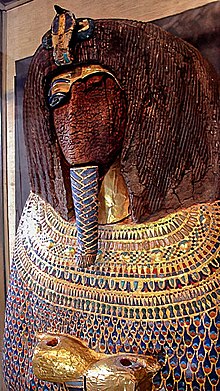

Antico Egitto

L'esempio più insigne di damnatio memoriae nell'antico Egitto è senza dubbio quello accordato ad Akhenaton, il faraone che aveva promosso l'atonismo, un culto simil-monoteistico dell'Aton contrapposto al precedente pantheon egizio, seguito da Smenkhara, Neferneferuaton, Tutankhamon e Ay. Il successore di Ay, Horemheb, iniziò la deliberata cancellazione di opere e monumenti dei suoi predecessori appartenenti al cosiddetto periodo amarniano,[1] campagna che fu continuata dai suoi successori.

Antica Grecia

Gli ateniesi erano soliti distruggere iscrizioni che facevano riferimento a eventi o persone che non desideravano più commemorare. Demetrio Falereo, filosofo che governò per dieci anni Atene per conto di Cassandro di Macedonia, si fece costruire ben 360 statue: dopo che perse il potere nel 307 a.C., furono distrutte tutte tranne una.

Repubblica romana

Nell'Urbe questa sanzione, generalmente applicata dal Senato, faceva parte delle pene che potevano essere inflitte a una maiestas e prevedeva la abolitio nominis: il praenomen del condannato non si sarebbe tramandato in seno alla famiglia e sarebbe stato cancellato da tutte le iscrizioni. Inoltre si distruggevano tutte le raffigurazioni del condannato.

A volte la pena, in caso di voto positivo del Senato, era seguita dalla rescissio actorum (annullamento degli atti), ossia dalla completa distruzione di tutte le opere realizzate dal condannato nell'esercizio della propria carica, perché era ritenuto un pessimo cittadino. Se questo atto avveniva in vita allora, dal punto di vista giuridico, esso rappresentava una vera e propria morte civile.

Impero romano

La damnatio memoriae ebbe un processo di degenerazione in età imperiale, giungendo a colpire anche dopo la loro morte persino la memoria degli imperatori spodestati o uccisi. La condanna comportava la cancellazione del nome dalle iscrizioni di tutti i monumenti pubblici, l'abbattimento di statue e monumenti onorari e lo sfregio dei ritratti presenti sulle monete.

Subirono la damnatio memoriae:[2]

- Marco Antonio

- Seiano

- Caligola (bloccata dallo zio Claudio)

- Cornelio Gallo

- Agrippina minore

- Nerone

- Vitellio

- Otone

- Domiziano

- Avidio Cassio

- Commodo[3] (poi revocata e sostituita dall'apoteosi)

- Bruzia Crispina

- Didio Giuliano

In epoche successive

L'istituto continuò anche nel Medioevo, giungendo a colpire perfino la memoria di papi, in particolare di papa Formoso, oggetto di un oltraggioso processo post-mortem, il cosiddetto sinodo del cadavere. Marino Faliero, cinquantacinquesimo Doge di Venezia, fu condannato a morte e alla damnatio memoriae dopo un fallito colpo di Stato.

In epoca moderna la damnatio memoriae è stata adoperata non solo nei confronti di singole persone, ma anche di ideologie o periodi storici: esempi recenti sono stati la cancellazione dei simboli legati al fascismo in Italia e quelli del nazismo in Germania, la rimozione di alcune statue equestri di Francisco Franco in Spagna, la rimozione o lo sfregio delle statue e delle effigi raffiguranti Saddam Hussein in Iraq e Muʿammar Gheddafi in Libia.

Un altro esempio é una filastrocca ispirata a giro giro tondo del periodo fascista ricorrente a Mussolini, della filastrocca non si sa niente tranne il testo[6]

"Giro giro tondo, c'é un uomo al mondo, un uomo di stato, da tutti rispettato, rulla di rulla, che lui non teme nulla, anche noi bambini, amiamo Mussolini"

Altro esempio di damnatio memoriae avvenne in seguito alla morte di Stalin, quando in Unione Sovietica venne avviato il cosiddetto processo di destalinizzazione atto a cancellare gli effetti del culto della personalità del dittatore attraverso l'abbattimento di statue ed effigi e l'eliminazione delle riforme attuate durante il periodo staliniano. Circostanze simili si verificarono anche successivamente allo sfaldamento dell'URSS e l'abbandono del comunismo da parte della Russia, quando a molti luoghi nominati in onore di autorità comuniste come la città di Leningrado fu restituito il nome precedente alla Rivoluzione russa oppure un nuovo nome non connotato ideologicamente. Inoltre le statue raffiguranti le personalità del Partito Comunista dell'Unione Sovietica furono rimosse o distrutte; conseguenza del nuovo corso politico russo fu la decomunistizzazione in tutti quelli che furono gli Stati comunisti dell'estinto impero sovietico con leggi che vietano la ricostituzione dei partiti comunisti e l'esposizione dei loro simboli.

Negli Stati Uniti d'America molti dei simboli legati alla Confederazione e alle sue personalità sono stati cancellati, i loro nomi rimossi dai luoghi pubblici e le loro statue abbattute. Si sono verificati atti di cancellazione anche nei confronti di Cristoforo Colombo, come la decisione di diverse città americane di eliminare il Columbus Day per sostituirlo con la giornata di commemorazione delle popolazioni indigene americane, sterminate durante la colonizzazione europea delle Americhe.

La cancel culture di inizio XXI secolo è stata giudicata da vari commentatori molto affine al concetto di damnatio memoriae.

Nella cultura di massa

- Nel romanzo 1984 di George Orwell vi è una sorta di damnatio memoriae da parte del Partito dominante, che elimina tutte le informazioni del passato che vengono progressivamente aggiornate.

- Il film Se mi lasci ti cancello (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) del 2004, diretto da Michel Gondry e con protagonisti Jim Carrey e Kate Winslet è basato interamente sulla damnatio memoriae.

Note

- ^ Anche se in effetti la sola restaurazione religiosa a svantaggio dell'atonismo di Akhenaton era stata avviata già sotto suo figlio Tutankhamon.

- ^ Lendering.

- ^ Ecco come ci racconta la Historia Augusta riguardo alla damnatio memoriae di questo imperatore (180-192):

«Che il ricordo dell'assassino e del gladiatore sia cancellato del tutto. Lasciate che le statue dell'assassino e del gladiatore siano rovesciate. Lasciate che la memoria dell'osceno gladiatore sia completamente cancellata. Gettate il gladiatore nell'ossario. Ascolta, oh Cesare: lascia che l'omicida sia trascinato con un gancio, alla maniera dei nostri padri, lascia che l'assassino del Senato sia trascinato con il gancio. Più feroce di Domiziano, più turpe di Nerone. Ciò che ha fatto agli altri, sia fatto a lui stesso. Sia da salvare invece il ricordo di chi è senza colpa. Si ripristino gli onori degli innocenti, vi prego.»

- ^ Ecco come ci racconta la Historia Augusta riguardo alla damnatio memoriae di questo imperatore (235-238):

«I nemici del Senato, del Popolo romano, gli dei li persaguitano. O Giove Ottimo, ti ringraziamo. O Apollo venerabile, ti ringraziamo. Ai divi Gordiani dedichiamo dei templi. Il nome di Massimino, in passato già cancellato una volta, deve essere cancellato dagli animi. La testa del nemico pubblico sia gettata nel fiume . Il suo corpo rimanga insepolto. Colui che ha minacciato morte al Senato, ora è morto, come meritava. Colui che minacciava di mettere il Senato in catene, ora è stato ucciso, come è giusto che sia. Ringraziamo i santissimi Imperatori, Balbino, Pupieno e Gordiano III, gli dei vi salvino. »«Non esistono loro tombe. I loro cadaveri vennero, infatti, gettati nelle acque del fiume Tevere, e le loro teste furono bruciate sul Campo Marzio, fra gli insulti della folla.»

- ^ Varner, Eric, Mutilation and Transformation, Brill Academic Publishers, 2004, ISBN 90-04-13577-4, p. 209.

- ^ Carlotta Leo, LA NONNA E IL DUCE, 5 luglio 2016. URL consultato il 21 novembre 2024.

Bibliografia

- Lendering, Jona, Damnatio Memoriae, Livius.org

- Friedrich Vittinghoff, Der Staatsfeind in der römischen Kaiserzeit, Untersuchungen zur damnatio memoriae, Berlin, 1936

Voci correlate

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su damnatio memoriae

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su damnatio memoriae

Collegamenti esterni

- damnatio memoriae, su sapere.it, De Agostini.

- (EN) damnatio memoriae, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

| Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 47197 |

|---|